Märchen

Sophie

Tieck

Insel Bücherei, Suhrkamp

Herausgegeben von Renate Siebenhaar

Download

PDF Niedrige Auflösung

Das pdf ist

nur ein müder Hinweis auf das prachvolle Hardcoverbändchen,

das für 14,95 € im Handel ist.

Die 'Wunderbilder und Träume' von Sophie Tieck sind Copyrightfrei

und stehen komplett auf Zeno.org

Nachwort von Renate Siebenhaar

Henrik Schrat, Sophie Tieck und der Schattenriß

1

Der Schattenriß spielt seit vielen Jahren eine zentrale Rolle in der künstlerischen Arbeit von Henrik Schrat. Geboren 1968 in Greiz, im Vogtland in Thüringen, beschäftigte sich der Künstler während seines Studiums Anfang der 1990er Jahre an der Hochschule der Bildenden Künste in Dresden mit Bühnenbild und Malerei, wobei die Linie zum zentralen Ausdrucksmittel seiner künstlerischen Arbeit wurde. 2002 schloß er an der Londoner Slade School mit einem Master in Fine Art Media ab.

Die Scherenschneiderinnen Luise Duttenhofer und Lotte Reiniger haben Henrik Schrat ebenso inspiriert wie die vogtländische Volkskunst. Auch die Stilmittel der Comics fanden, neben Elementen der Gothic-Kultur, Firmenlogos und Motiven englischer Musterbücher aus den 1970er Jahren, Eingang in seine Arbeiten. Souverän integriert er Anleihen vielfältiger Stile in seine Bildsprache, die geprägt ist durch ironisierende Brechungen, hintergründigen Humor und Vieldeutigkeit.

Auf der andere Seite haben ihn

seit vielen Jahren Managementtheorie und ihre Beziehungen zur Kunstwelt

interessiert. 2011 wurde er an der University of Essex in Management mit

einer Dissertation zum Thema Der Comic und seine Möglichkeiten, Organisationen

darzustellen promoviert. Die Auseinandersetzung mit den Mechanismen und

Bedingungen der Ökonomie beeinflussen seine künstlerische Praxis

nachhaltig. Im Rahmen eines Stipendiums der Kulturstiftung der Dresdner

Bank entstand im Jahre 2000 eine Installation im Handelssaal der Deutschen

Börse in Frankfurt. Einen umfangreichen Reader zu Strategien in Kunst

und Wirtschaft gab er im Jahre 2005 heraus.

Henrik Schrats wacher, kritischer Blick wendet sich also stets in zwei

Richtungen: Er sucht das aktuelle Thema und schöpft zugleich aus

einem reichen Fundus an Märchen, Mythen und Fabeln. Er setzt die

ihm seit frühester Jugend vertrauten Texte in ein aktuelles Umfeld

und entwickelt auf diese Weise ihre Inhalte zeitgemäß weiter.

So hat er sich unter dem Titel Milch und Honig in einer 30 Meter langen,

friesartigen Silhouettenmalerei für den Deutschen Bundestag in Berlin

auf den Schlaraffenlandmythos bezogen und dabei die Ambivalenz menschlicher

Bedürfnisse wie auch die Maßlosigkeit ihrer Befriedigung thematisiert.

Im Projekt Wolfsampel wiederum – einer Silhouettengestaltung aus

weißen Folien an der Fassade des Galileohochhauses in Frankfurt

– rückt er die Finanzkrise unter Rückgriff auf die Märchen

Simeliberg (Grimm) oder Ali Baba und die 40 Räuber (1001 Nacht) in

den Fokus. Auch die Schaufensterinstallation für die KfW-Bankengruppe

am Gendarmenmarkt in Berlin, eine märchenhafte Konfiguration unter

dem Titel Pumpstation und Sterntaler, verweist auf wirtschaftliche Zusammenhänge.

Henrik Schrats Silhouetten begegnen an den unterschiedlichsten Orten: Sie erscheinen an Hausfassaden, in Innenräumen oder als Mobiles. Es finden sich Wandgestaltungen im Museum Ludwig in Aachen ebenso wie bühnenbildartige Installationen bei einer Inszenierung zu Adelbert von Chamissos Märchenerzählung Peter Schlemihls wundersame Geschichte am Theater in Baden-Baden. Dann wieder baut er für die Autostadt in Wolfsburg eine gigantische, 290 Meter lange temporäre Architektur unter dem Titel Grimms Reise, bestehend aus bemalten Holzelementen mit Dächern und Sitzgruppen. Dabei sind die Schattenrisse des Künstlers von unterschiedlichster Technik und Dimension. Sie sind gefertigt aus Sperrholz, Plexiglas, Aluminium, Stahl oder aus Folien, sie werden an Fassaden, Decken und Wänden bald befestigt, bald gemalt.

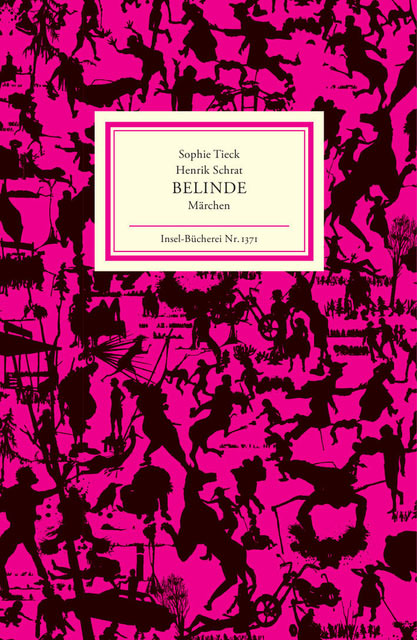

2

Eine kleine Form mit gemalten Schattenrissen hat Henrik Schrat für das besondere kleinteilige und detailverliebte und doch auf seine Weise raumgreifende Projekt gewählt, das in diesem Büchlein gestaltet ist. Es trägt den Titel „Belinde“ und enthält drei Märchen der romantischen Schriftstellerin Sophie Tieck. Alle drei Märchen hat Henrik Schrat den Wunderbildern und Träumen in elf Märchen entnommen, die Sophie Tieck-Bernhardi 1802 unter dem Autorinnamen „Sophie B.“ erscheinen ließ.

Diese Sophie Tieck, 1775 in Berlin geboren, war die Schwester zweier berühmter Brüder: des Dichters und „Königs der Romantik“ Ludwig und des Bildhauers Friedrich Tieck. Autodidaktisch mühsam erkämpfte sie aus gedrückten Verhältnissen heraus ihre Bildung. 1799 zum ersten Mal verheiratet, ließ sie, die Mutter dreier Kinder, diese Ehe bald hinter sich. Es folgten ein skandalöser mehrjähriger Ehescheidungsprozeß, Liebschaften, später eine zweite Ehe, die Flucht vor der Anklage des „Kindesraubs“ und eine Odyssee quer durch Europa bis ins Baltikum, wo Sophie Tieck nach vergeblichen, verzweifelten Rückkehrversuchen im Jahre 1833 starb. In Romanen, Erzählungen, Lustspielen und Beiträgen entfaltete die Dichterin eine literarische Imagination, die zwar in der romantischen Tradition wurzelt, andererseits aber über diese hinausweist. Ein signifikantes Beispiel dafür sind die unter- und abgründigen Märchen der Wunderbilder und Träume, elf Texte, die in ihrer Länge und Konstruktion den klassischen Bereich des Märchens verlassen, schillernd vor Aspekten und Subtexten, in mancher Hinsicht avantgardistisch. Es sind Kunstwerke von subversiver Energie, in denen das Drama der weiblichen Identität inszeniert und ironisch souverän mit den klassisch-romantischen Topoi gespielt wird.

Henrik Schrat hat diesen Märchen einen eigenen Imagionationsraum erschlossen. In Form von Tuschzeichnungen, die dem Eindruck von Schattenrissen entsprechen, hat er die ebenso bizarren wie modern-seriellen Gestalten, Motive und Handlungen der drei Tieckschen Märchen entlang ihres Wortlauts begleitet, sie verknüpft, interpretiert und weitergesponnen. Dabei versteht der Künstler die drei von ihm ausgewählten Märchen als drei Kapitel einer übergeordneten großen Erzählung um die Protagonistin Belinde. Ausgehend von einem Vaterkonflikt wird der Emanzipationsprozeß der Hauptfigur durch die Erzählungen weitergetragen. Wiederkehrende Bildmotive verweisen auf den seriellen und modernen Charakter bereits der romantischen Texte. Dabei wechselt das Verhältnis von Text und Bild in atemberaubender Folge: So wird Belinde – auf ein Pferd gefesselt – vom Künstler so in das Textbild eingefügt, daß sie auf dem Text selbst zu reiten scheint, während an anderer Stelle eine mikroskopisch kleine Zeichnung von drei Dienern – kaum erkennbar, fast in Buchstabengröße – dem Satz in gebeugter Form Folge leistet. Auf solche miniaturhaften, figürlichen Zeichnungen folgen wiederum fast abstrakte Formen, die an Rorschachbilder erinnern und sich dem Betrachter als Projektionsfläche anbieten. Ganzseitige Schattenbilder – auf das vertraute Format klassischer Illustrationen verweisend – irritieren beim genaueren Hinschauen, und unvermittelt spürt der Betrachter unter der Oberfläche von Schrats Schattenrissen den doppelten Boden: Hier wird der romantische Wald zum Verhau von Konsumprodukten, dort mutiert eine Burg zur Industrieanlage, und wenn Belindes Geliebter mit einem Staubsauger Tannenbäume vom Boden saugt, zeigt sich Schrats Schattenkunst auch von ihrer skurrilen, bis zur Besessenheit spielfreudigen Breitseite. Mal erscheinen die Bilder, als Positiv- und Negativform, in Bildstreifen rechts, mal links oder auch unterhalb des Textes zum Abschluß einer Seite: Stilelemente der Comics und der Gothic-Kultur. Immerfort neu muß sich der Leser in dieser Form einlassen auf das erzählerisch-bildliche Gesamt, in dem eine virtuose Kunst der Umdeutungen, der Metamorphosen und der Verknüpfungen, der Zeitsprünge und Pointen, der Fabulierlust und Detailvielfalt sich auf einer neuen Ebene als Werk sui generis konfiguriert. Ob als Projektionsfläche oder als Erinnerungsbild: Mit großem Vergnügen hat Henrik Schrat, für den es „kein kulturelles Reservoir an Bildern gibt, das nicht angezapft werden kann“, den Schattenriß in seinen bildsprachlichen Möglichkeiten zwischen Gegenständlichkeit und Ornament, zwischen Abstraktion und Figuration ausgeschöpft. Was ihm an Anregungen aus den unterschiedlichsten Kontexten erreichbar war, hat er in diese seine Arbeit übersetzt und so die romantischen Märchen der Sophie B. alias Tieck in den Wahrnehmungsraum der Moderne eingeholt.

Renate Siebenhaar